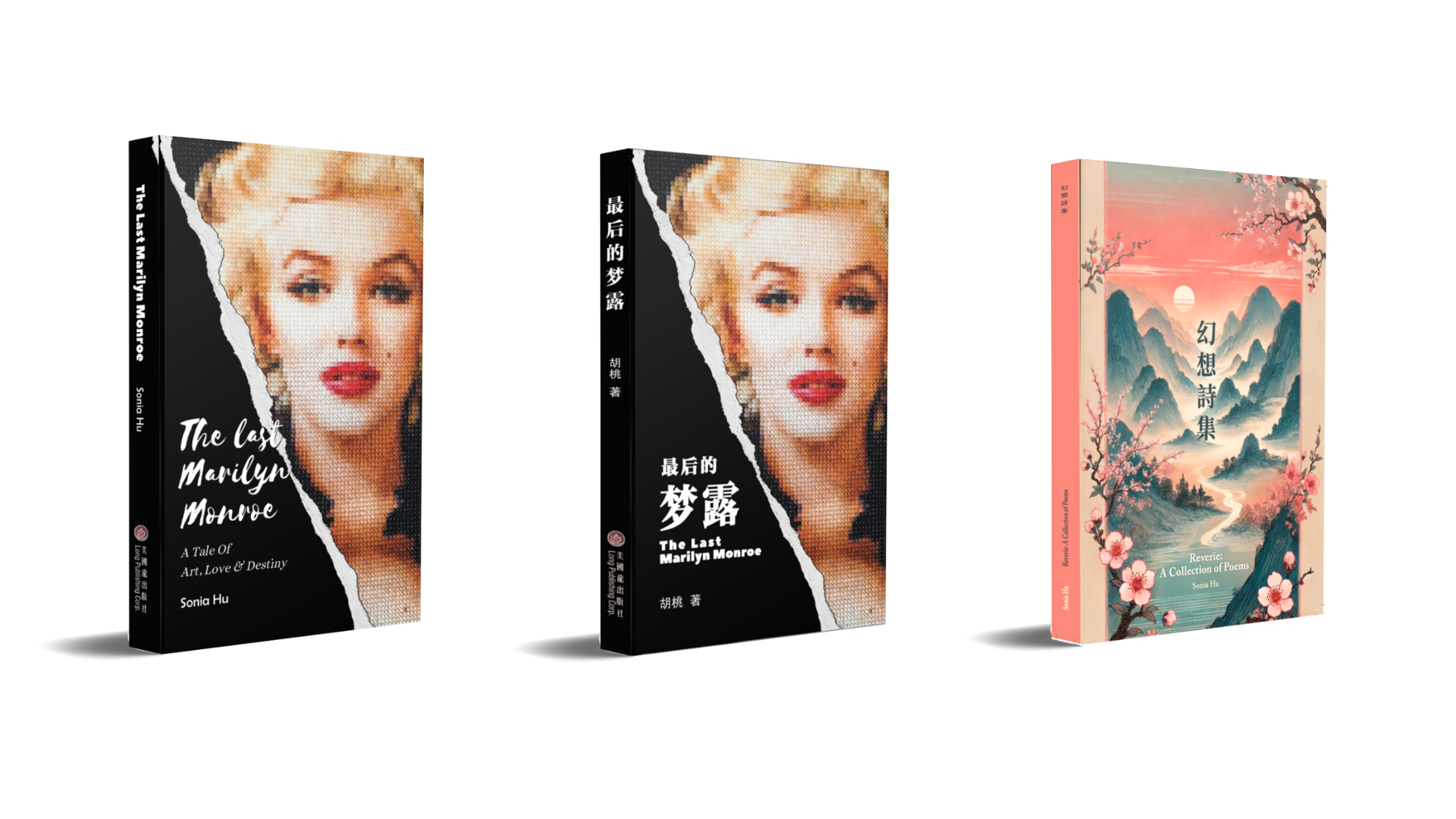

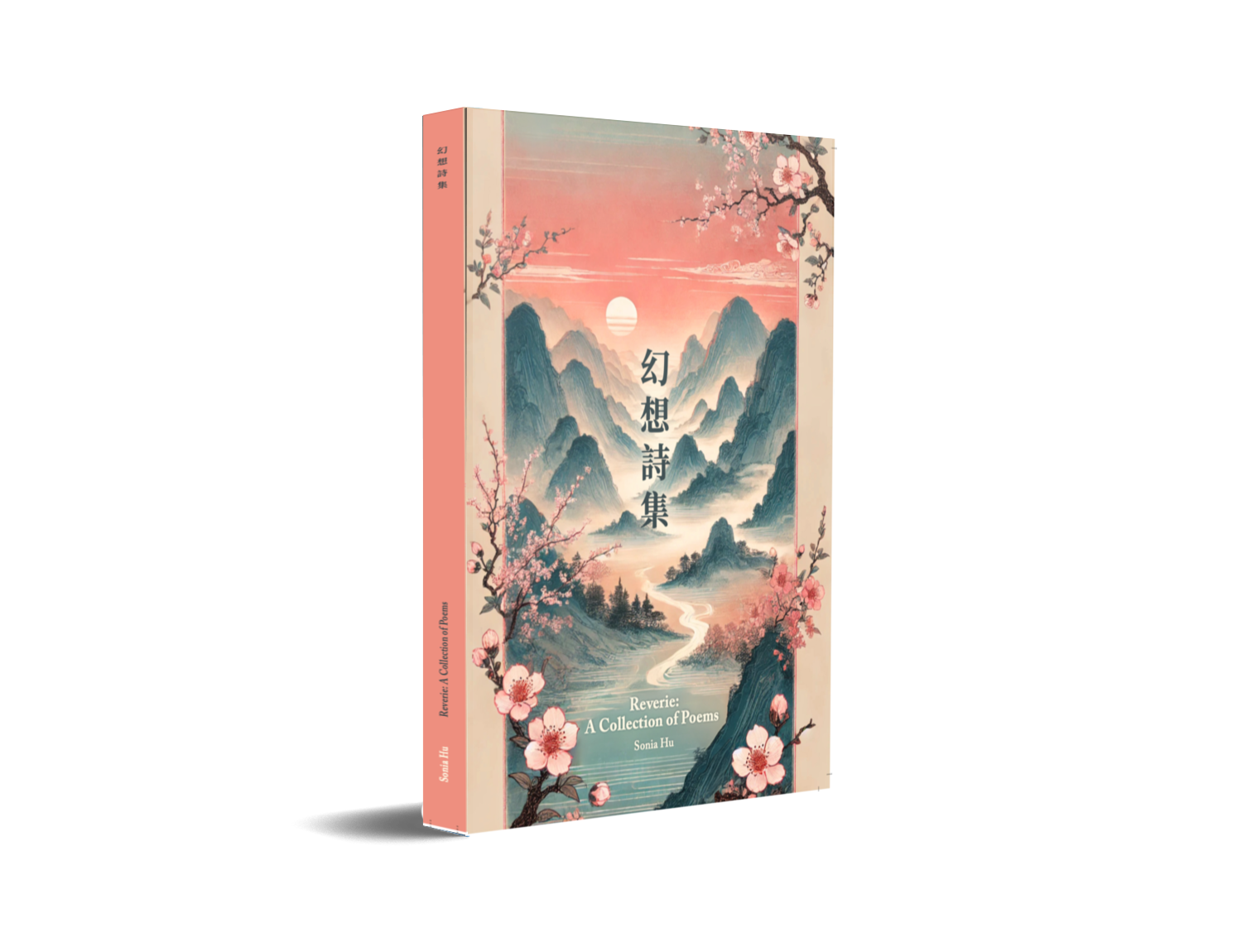

幻 想 詩 集 Reverie: A Collection of Poems

"Reverie: A Collection of Poems" is a profound journey of the soul, offering a unique perspective and keen perceptiveness that explores everything from the vast expanses of the universe to the subtle shifts within the human heart. Each poem is like a meticulously crafted painting, displaying rich layers of emotion and deep philosophical thought. Whether it's an exploration of the meaning of life or an ode to the beauty of nature, the poet skillfully uses their craft and emotive language to transport readers into a world that is both realistic and surreal. This collection is a literary delight and an enlightenment for the soul.

The collection is aptly named "Reverie." A "reverie" is not just a dreamlike escape from reality but also a deep reflection on and exploration of life, as well as an immersive experience in contemplation and introspection. Poetry arises from life and transcends it; thus, these poems delve deeply from the heights of faith and spirit into the worldly sufferings and boundless possibilities of the future, provoking profound reflection with each piece.

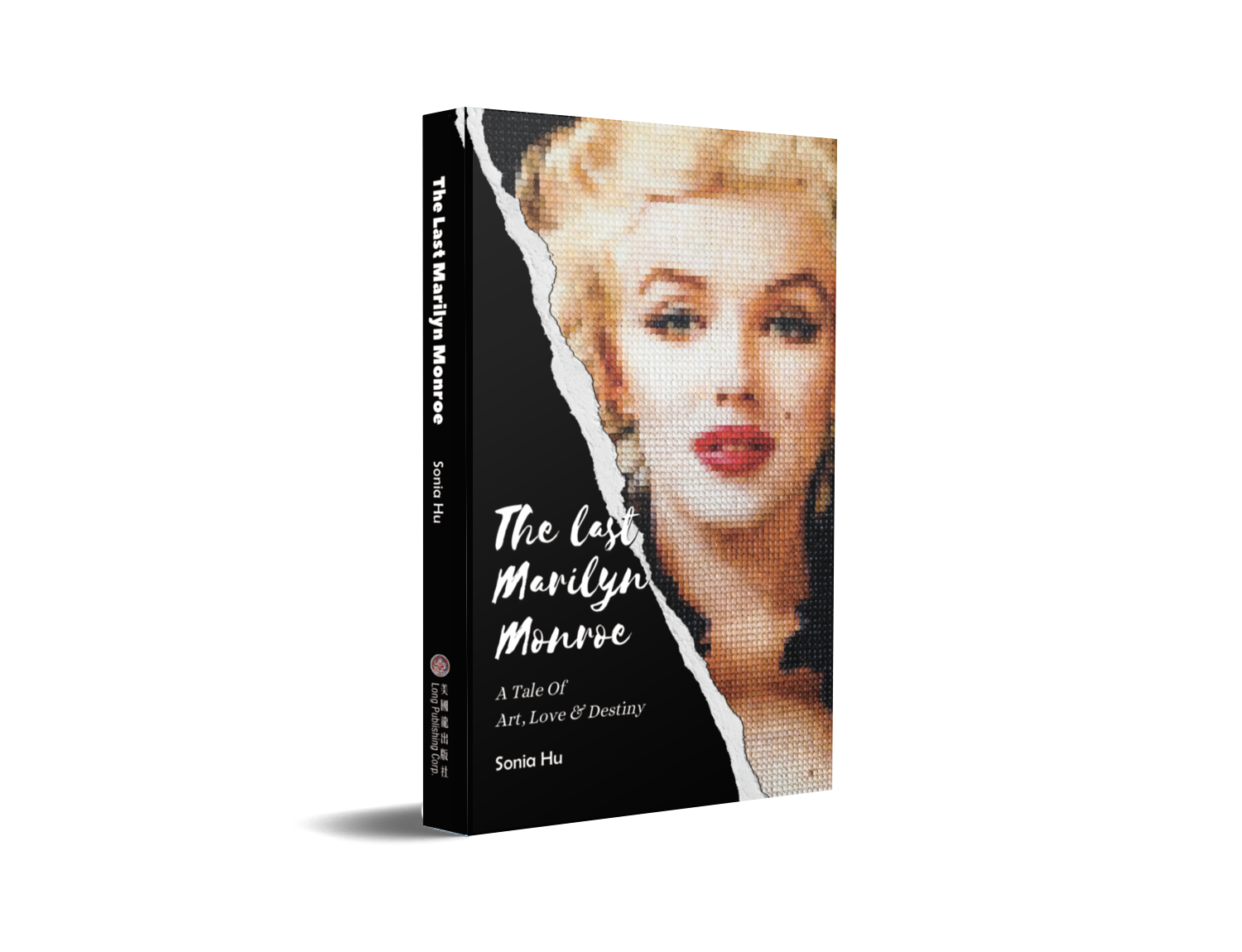

The Last Marilyn Monroe A Tale of Art, Love and Destiny

The Last Marilyn Monroe is a fictional novella inspired by factual artwork. Centered around a unique oil painting, it tells a heartfelt story of finding love and meaning in life.

Lisha, a Chinese investment adviser living in New York, is a devoted art enthusiast. Struck by the beauty and uniqueness of a larger-than-life oil painting, she devises a bold plan with the help of her family and friends to "sneak" the painting into a museum for the public to appreciate. Unexpectedly, the painting gains widespread acclaim, putting their reputations and careers at risk. The group had to undertake another daring mission—to “sneak” the painting from the museum.

Set against the vibrant backdrop of New York City, The Last Marilyn Monroe explores the intricate emotional entanglements and aspirations of its characters. As the story unfolds, the secrets behind the painting come to light: Why did a master artist choose resolution after finding his own visual language? How did a group of friends with cultural race and ethnicity diversity rediscover the meaning of love and life through a "mission impossible"?

Encounter is fate, but love is a choice. Life is filled with challenges and uncertainty, but by choosing love, we find the courage to walk through the darkest valley to embrace the light of our souls.

最後的夢露: The Last Marilyn Monroe

《最后的梦露》是一篇根据真实的艺术作品虚构的中篇小说,围绕着一幅具有独特视觉语言的油画《最后的梦露》展开,讲述了一个找到爱和生命意义的故事。

来自中国大陆,在纽约从事投资工作的李莎热爱艺术。为了把她喜爱《最后的梦露》这幅作品放进博物馆让公众欣赏,李莎与亲朋好友们策划了一个将画偷放进博物馆的冒险行为。没想到,这幅作品意外爆红,让大家怕失去自己的工作和名誉,于是决定把画再偷出博物馆。

在纽约大都市这个宏大背景下,《最后的梦露》展示了每个角色之间的情感纠葛与人生梦想。随着故事的发展,隐藏在《最后的梦露》背后的各种秘密逐渐明朗:一位创造出全新艺术语言的老艺术家为何选择隐居,一群跨种族和文化的朋友如何通过一件不可能完成的任务,重新发现爱和生命的意义。

遇见是缘分,爱却是选择。人生注定充满困难与挑战,只有选择爱,我们才有勇气走过生命的幽谷,看见灵魂之光带来的温暖。

時博士講大都會博物館(隨筆)

這是一本史料詳實的帶你參觀紐約大都會博物館的中文書籍,作者是在紐約居住的美術學博士時向東。正如他所言:大都會博物館的收藏像是一部人類文明的"並置",這些"文明"和"智慧"的並置恰似一部百 科全書,生動的解釋了從造物到造神,從繪畫、雕塑到材料、工藝、技術和審美時尚的變化。這種"並 置"就是一部體現時間、地域縱橫交流的立體的藝術對比史,讓人從中感受到文明在不同民族間 相互流動和影響的腳印。

時博士透過對實物的觀察以及對背景資料的研究,以聽得懂、看得明白、圖文相濟的方式, 以中文來記錄出他對大都會博物館發現和感受。

這本書里的內容只是時博士所寫參觀"心得"的一小部分,不僅記錄了個人的困惑、發現和思考,也可以為研究者、感興趣的 遊客提供新鮮的角度和觀賞的臺階。如果讀者在參觀大都會博物館以前先看看這本書,相信是非常有幫 助的,最起碼你不會錯過精品,如果你讀得細緻,也許可以和作者產生許多精神和文化上的共鳴。

宿命(詩集)

顧月華的詩,又有一種渾然天成的詩情畫意,這一點恐怕與她曾經專攻美術與油畫的人生閱歷有 關。請看《迷思》 "總有一個影子/左右不離/且生且滅,且滅且相隨",詩中嵌畫,畫中蘊詩,人與影不離 不棄,相伴相生,始終相隨。《日落》 "輝煌霞光拉開華麗帷幕/寂靜和黑暗是閉幕後/真正的結局",更是黃昏的晚霞斑斕輝煌之後化為大塊黑暗的底色,將天光的結局(這何嘗不也是人生的結局)演繹成了可感可觀的圖像。

詩集的名字叫《宿命》,充滿了生命回首的味道。每一個場景,每一個瞬間,都如同是前世的約定。她的三言詩雖短,卻如同瞬間的靈光,照亮了一縷縷生命的軌道,也照亮了她自己的所思所想。作者說有愛 才能寫詩,這種愛是博大的,是包括萬物的。寫詩的人心裡,既有烈焰的噴薄,也有柔情的纏繞,它是生命 的情緒,也是人間的感悟,無論是宣洩,抑或是挑戰,都包裹在她彩色的詩裡,讓人回味無窮。

時光的烏托邦(詩集)

洪君植:主观意象的投射让胡桃的诗更有内涵,而客观镜像的映射却给灰蒙蒙的内涵带入了生命的芬芳。比如“夕光”就如此。“云飘舞成时光长袖”,“粉色的执着”,绽放着“记忆”等这种诗语颇有“暴力组合的味道”。所谓“暴力组合”也就是诗语的“陌生化”,它以非正常组合诗语让诗象看起来似是而非的以求原有的认知与新造的诗象之间产生落差以达到审美新体验的方式。胡桃非常娴熟地使用这种诗象的营造方式,在整个《时光的乌托邦》这本诗集里到处可见,而毫无违和感。说明胡桃早在1980年代在诗创作上已经非常成熟。特别是《时光的乌托邦》这本诗集里收集的诗大部分都是1980年代创作这一点上,这是非常难能可贵的。遥想当年,朦胧诗还没起步,新自由诗还没找到自己位置,口语诗更是还见不到踪影的时候,这是一个非常了不起的作业。可以说,从现在往回看,就当时而言胡桃的诗站在当时中国诗坛最前沿也不为过。

有了理解,微笑与包容,胡桃可以在诗以外作为一个客体内视自己的诗,才可以那么淡然的眼神环顾噪音充斥的年代,那么喃喃地叙述着那个躁动年代躁动的心。

纵观胡桃诗集《时光的乌托邦》里收录的80,90年代的诗,我们从从中看到那个时代青春的激情与坍缩,可以读到缩小版的时代映象与时代青春男女的心路历程。

在人生匆匆百年中,无视岁月的只有人类的心灵。胡桃诗集《时光的乌托邦》是一部一个时代的心路历程,简化版的社会心灵地图。胡桃的诗最大的特点就是新颖的诗语组合,从而给人带来的前所未有的诗欣赏体验。而作诗方式上胡桃举重若轻,以及其清雅的诗语包裹沉重的时代思考和社会反思。在视角上跳出自我的主观,从客体的角度去表述诗境,所以胡桃的诗大部分都是从第三者的角度叙述。

人生何以惬意?不住于外物,看透而不渲染,曾经沧海过却不为“水”。

胡桃做到了。

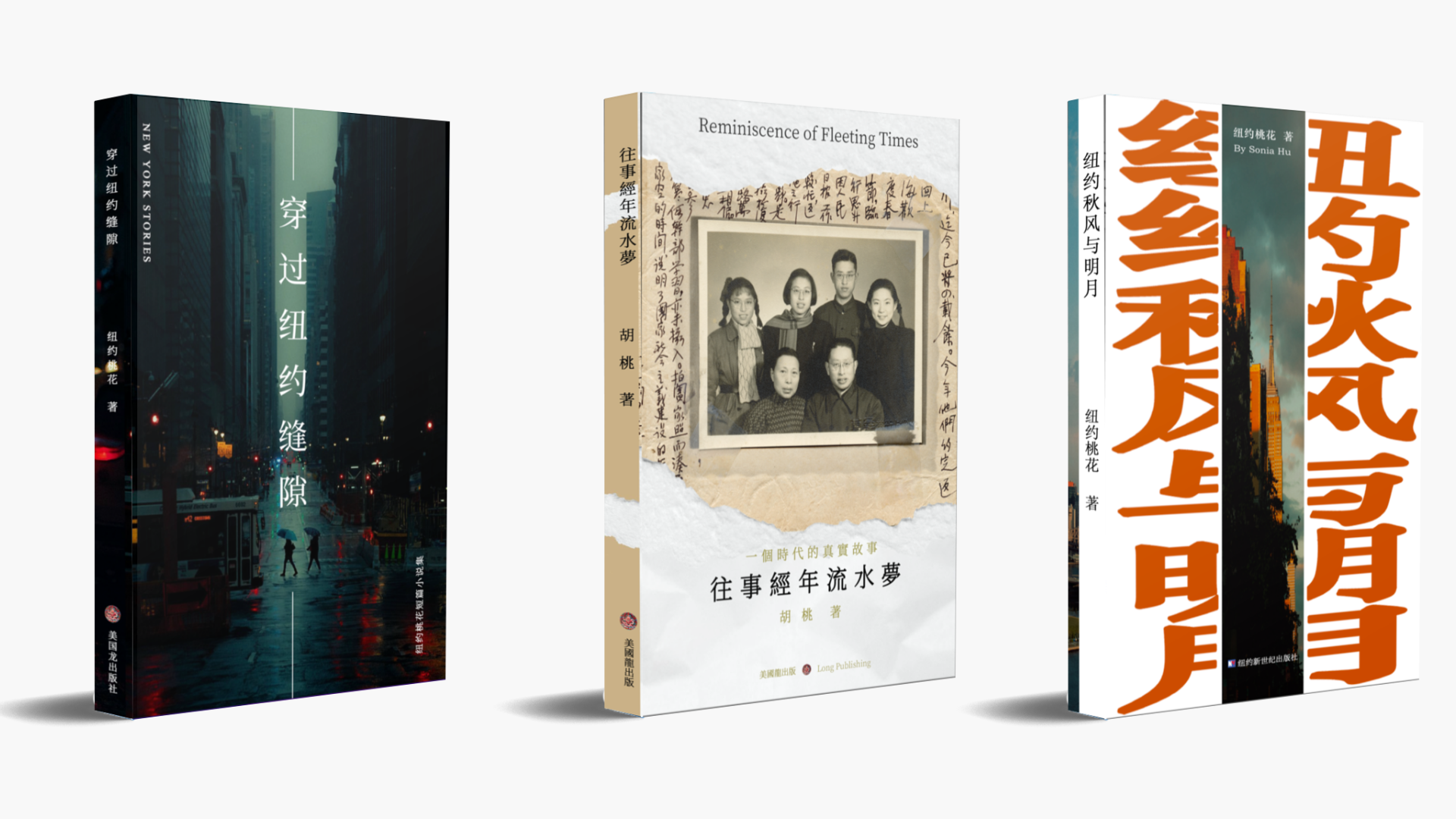

往事經年流水夢(非虛構)

华文作家纽约桃花非虚构文集《往事经年流水梦》于近日由美国龙出版社出版。这本文集是她的第一本非虚构传记文学专集,收录了纽约桃花近几年撰写的19篇非虚构纪实文章,其中14篇刊登在台湾《传记文学》期刊上。

在出版这本文集之前,纽约桃花已出版个人著作有非虚构传记《上海浮生若梦》(再版为《浮生上海》)、电影笔记《镜花水月怀旧事》、小说集《上海以北,北京以南》、诗集《纽约秋风与明月》,主编过诗集《纽约流光诗影》及艺术文集《石村的蒙娜莉萨》。她曾获得过2020年“海外著述奖”新闻写作评论首奖。

纽约桃花的非虚构写作始于2011年。 当时,她开始在美国的两家中文博客网站上连载了关于她母亲以及外婆的身世,受到了极大的欢迎,每篇在两个网站加起来都有上万的阅读量。 因此,她便将这些文章整理成书,取名《上海浮生若梦》,2017年在美国首版发行。《上海浮生若梦》原计划在国内由江苏凤凰文艺出版社改名为《浮生上海》出版,但因“不可抗力”取消合同,因此,《浮生上海》最后在美国出版并在亚马逊和巴诺书店上发行。目前,《上海浮生若梦》获得过2018年“海外著述奖”佳作奖及“首届华人影视文学优秀创意奖”。

纽约桃花说:在2011年前,我并不了解我父亲的家族往事。 2011年开始在美国中文网上写博客后,美国中文电视台做了一文件关于我曾祖父,“江南大儒”胡石予的节目,采访了我以及同在一个中文网上写博客的我叔叔,曾担任《人民日报》记者的胡思升、我的姐姐胡榕。 采访在胡思升的公寓进行时,我第一次看到了我曾祖父的照片和他著名的手抄诗集之一《秋风诗卷》,深受触动。 为此,我写了第一篇纪念胡石予的文章,开始了我的寻根之旅,从2018年开始,陆续撰写刊发了一系列的关于我家族中的传奇人物。

纽约桃花最初向台湾的著名非虚构期刊“传记文学”投稿了一篇纪念她的祖父,民国儿童教育家胡叔异的文章被收录在2017年12月期刊中。 从此,她便踏上了撰写家族非虚构文章的旅途,定期向“传记文学”投稿。

纽约桃花在这本书的序中说:我一直认为自己是一个老灵魂,喜欢探索历史往事中的人和事,在历史的灰尘中打捞吸引我、感动我的故事碎片。 我从小出生长大在北京,常常喜欢在故宫与颐和园中流连忘返,让思绪飘向百年千年之前的朝代,想象着曾经生活在这里的古人们的前情轶事。 那时,我并不了解自己家族的历史,也从未想过有一天我会撰写他们的故事。 没想到,到了美国许多年之后,在一个偶然的机会中,我才解了我家族的过往,开始热衷于把知道的故事写出来。 我感觉这就是冥冥之中的命运,你永远不知道是谁掌握你的人生,更不知道人生的使然往往是暗藏的玄机,引领着你走向一个无法预测的未来。

穿过纽约缝隙(小说)

王渝:紐約桃花以寫傳記著稱,她的寫作才華卻不僅限於此。她的小說也叫人讀的蕩氣回腸。《北京往事如塵》一開篇描寫北京落滿灰塵的玻璃窗,投進來一束陽光中一粒粒灰塵清晰可見地漂浮着。連續兩次“灰塵”一詞的出現,可不只是客觀描繪景色,而是着意緊扣主題的表述。《藝術家的情人和老婆》這個故事中,藝術家和妻子和情人的三角關係,真是夠糾纏,實在是理還亂。作者竟然有心地安排了一個旁觀者韓裔金老闆。金老板的店開在藝術家工作室的對街。藝術家來訪的情人,讓金老板回憶起自己的初戀。著筆很淡,餘味悠遠。這個人物的出現是神來之筆。

凌岚:北岛说中文是最好的行李,中文是我们这些漂泊的人在一生的旅行中唯一丢不掉的行李。一个沉迷于摄影的朋友曾经跟我说,再好的风景,再激动人心的事, 如果不被记录在影像中就等于没有发生过。同理, 对生活的记录,情感表达的渴望,如果不形诸于文字,对于写作者来说就等于白活了。像桃花这样一个有写作天分,从小就用笔开始记录人生的才女,更是这样:“小时候,写作是一个让我逃离现实世界的方式......上课走神,坐车坐过站, 写作给我唯一的勇气和信心。……课上课下,我都拿着一堆纸片兴奋地写着......”记录和表达是天生的欲望,这就是作家的开始。

洪君植:纽约桃花的小说通过男男女女的情感生活和感情纠葛,深入的探讨了人与生俱来的不安与焦虑,而这些不安与焦虑就像如蛆附骨般的跟着人的一生并投射到社会以后的情境。

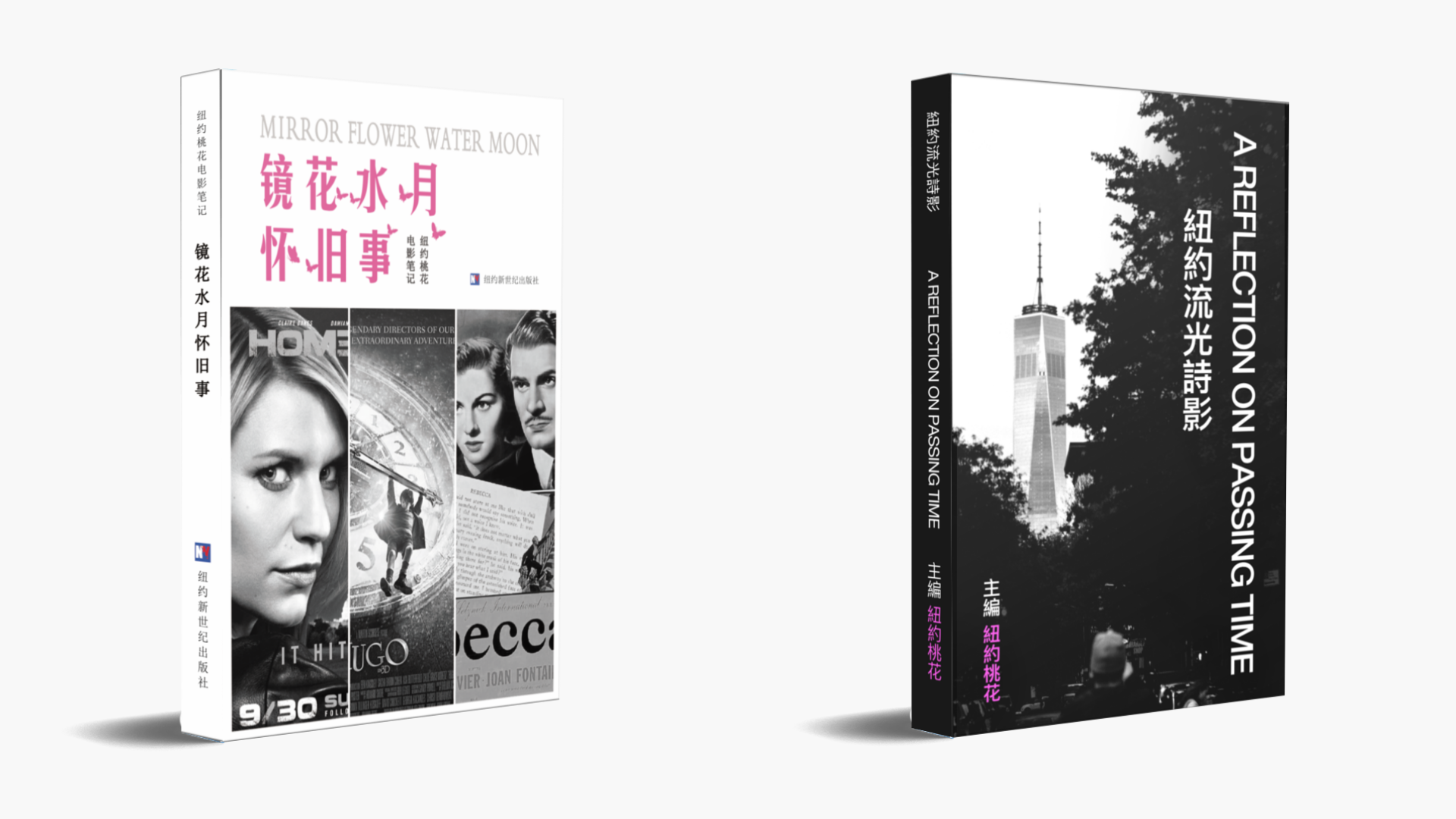

岩石與棕櫚樹 (摄影)

戰地,攝影,記者,這是多少新聞人的嚮往! 當戰爭來臨,身處和平的我們會覺得離我們很遙遠。舉目望去,紛飛的戰火、慘烈的生死和 硝煙中匍匐採訪的新聞記者,一幀幀一幕幕,我們只能透過屏幕和報刊的新聞報導獲得零碎 信息。 當一位身邊人像朋友一樣跟你講述自己的戰地親歷,相信你一定會從中看到新聞背後那些隱 秘的故事。

本書記載的就是一位中國籍法新社攝影記者劉瑾的戰地經歷。 他三次赴阿富汗、伊拉克隨軍採訪,曾被AK-47步槍瞄準腦袋開槍,曾隨美軍巡邏遭遇汽車 炸彈,曾為了吃一碗水煮牛肉費盡周折...... 本書通過精彩的戰地攝影作品和豐富的採訪經歷,向讀者展示了美軍在反恐戰爭前線最真實 的戰斗場面和生活場景,也讓讀者對曾經身處戰爭苦難人們有了更多的了解。 本書也是一部生動的戰地攝影秘笈。什麼樣的器材才是最好用的,什麼樣的曝光才是最佳 的,什麼樣的拍攝姿勢才是最成功的......各位新聞攝影同行和攝影愛好者也能從中獲益多多。

石村的蒙娜丽莎(记实)

《石村的蒙娜丽莎》是一本关于艺术家石村其人和艺术历程的采访、报道与专访的的合集。 这本书跨度26年,收集了从1993年到2019年关于艺术家石村的大部分媒体采访和专访,以及他周边的人撰写的一些文章。

与一般的艺术家不同,石村的艺术历程和艺术作品都充满了争议性,可以划分为艺术的前世和今生两个完全不同版本的写意。 因此,这本书由三个部分组成。「前世台湾篇」和「前世纽约篇」通过不同专业媒体记者的采访和报道,展示了从1993年到1995年期间,石村在台湾引起的轰动x效应,以及成为美国音乐电视台MTV主持人的过程,展示了石村在上世纪九十年代初期的人生轨迹和艺术想法。 「今生北京篇」和「今生纽约篇|则通过不同媒体人,以及各行各业的人士撰写的文章描述了石村最新艺术语言「石村块」的发展和崛起过程,以及相关的媒体报道。「石村谈」这个部分则充分展现了石村自己对人生成长过程的描述,以及艺术与音乐对他的影响。

2019年5月,正好是达芬奇诞辰500周年,石村凭借他对上帝的回归,用「石村块」的艺术语言重新创作了达芬奇的经典油画作品「蒙娜丽莎」,再现了「蒙娜丽莎」500年后的形象,成为「石村块」的巅峰之作,也将达芬奇的蒙娜丽莎彻底转换成为了石村的蒙娜丽莎。

本书的序言由石村多年的好友、诗人画家严力撰写, 后记则由前MTV电视台节目《天籁村》制作人、出版人胡桃撰写。

为了突出石村其人和其作品的创意性,《石村的蒙娜丽莎》采用了一个从未有过的编辑、出版方式,即通过外人的理解角度和眼光,以及通过石村自己的眼光和语言描述,勾画出一个不同寻常的艺术家的人生历程,展现了他在艺术人生上面的不同侧面。这是一本充满了艺术家奇特经历和趣味的书籍,也是一本从艺术上探索人生终极目的与意义的作品,从人性和灵性两个方面展现出了石村的世界。

《石村的蒙娜丽莎》由纽约桃花和洪君植主编,美国新世界出版社和龙出版社联合出版。…

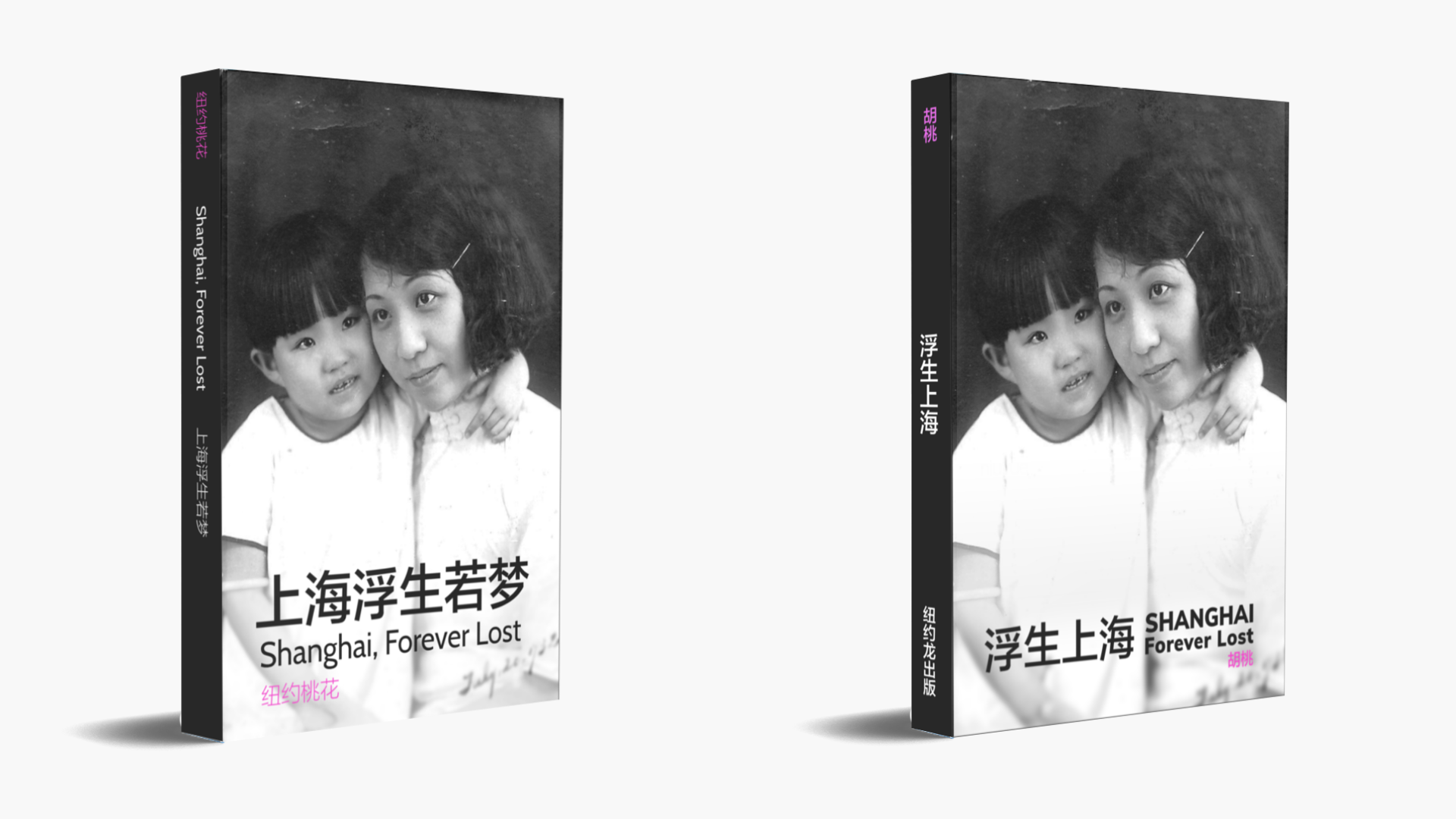

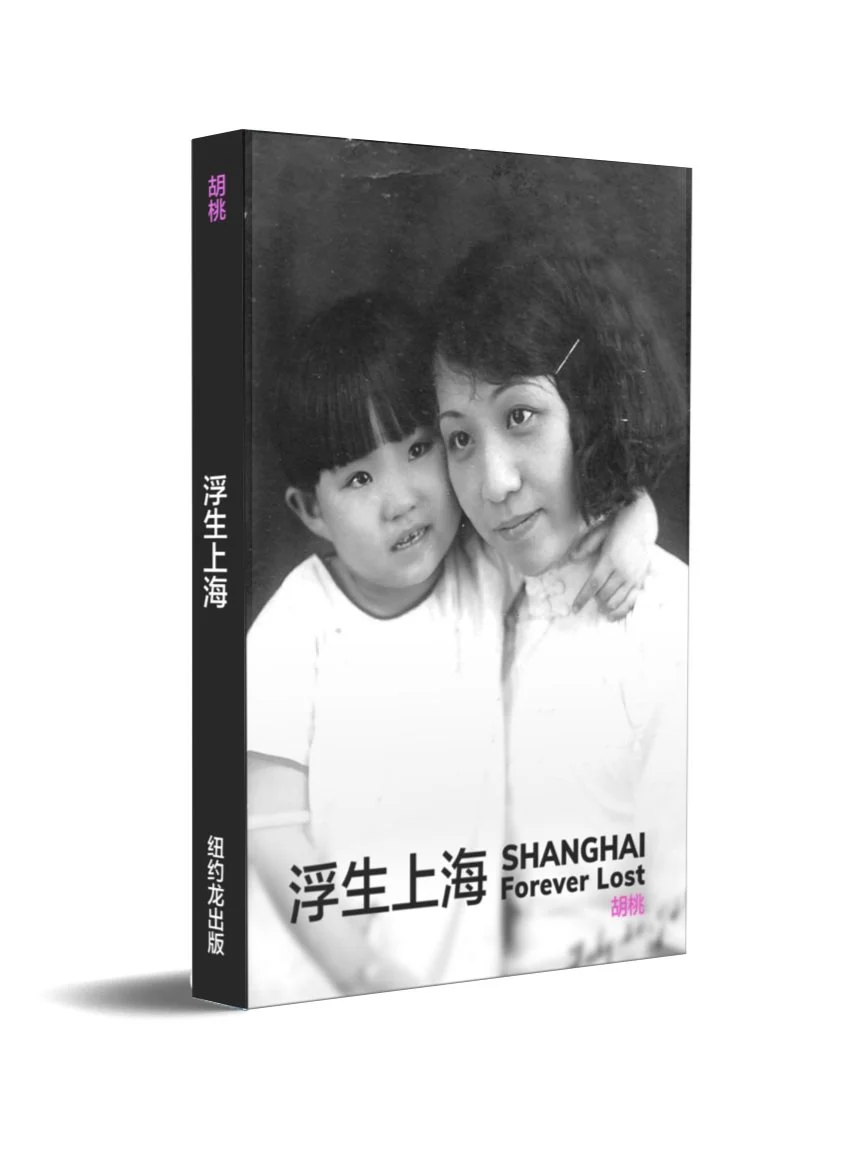

浮生上海 (传记)

严力(诗人、作家与画家):历史是一张拼图,各种文本和叙述把每一段历史变得完整清晰起来,为的是让人类能总结人性和制度的经验,社会文明就此一点点地积累起来。但经常有某些段落的历史拼图缺少几块或者拼完了发现其中几块是编造的,这就很悲哀,而此悲哀的发生,作为在社会里生存的人都是有责任的。所以凡是看到用严谨和认真态度记录描写历史的文本我都很欣喜,尤其是用日常人物来展现的人生遭遇更让历史读起来有了生命的呼吸感。纽约桃花写的《浮生上海》就是鲜活的日常人物如何在时代剧烈起伏中的经历,这就是历史拼图中可信的一块。如果更多的当代人能及时记录与真实地描述,后代人将为之与我们的文本一起反省,更好的社会制度建设才会有希望。

王渝(作家、诗人): 以一個家族的故事,帶讀者走進歷史,走進自己。由於作者的生花妙筆,那些消失的都再現,都生存了下來。

范海涛 (传记作家,海涛口述历史·人物传记工作室创始人):几乎是一年前,我的纽约好友胡桃给我一本她写的传记文学。当时作为新手妈妈疲于奔命,没有时间看。这段时间她让我写序,我才尽力细细品读。读完我激动地给她打了一个电话,真的是荡气回肠,浮生若梦般的文字,文风颇有几分张爱玲和严歌苓的影子。之于我,她刻画出了那种母女之间生无可恋的关系。相互拖欠,又终生互为依靠。我们都是时间的产物。

传记文学《上海浮生若梦》记录了老上海的大时代背景下小人物的人生经历,通过作者的姥姥与母亲二十年代到四十年代在上海以及五十年代在北平的亲身经历,描绘出上海的过去往事,历史的演变对人生造成的影响和冲击。这是一本凝缩了上海及北平历史大时代辉映下平凡人的传记,打开它,如同打开一个时间的胶囊,让时光再现,让历史讲话,让往事复活。

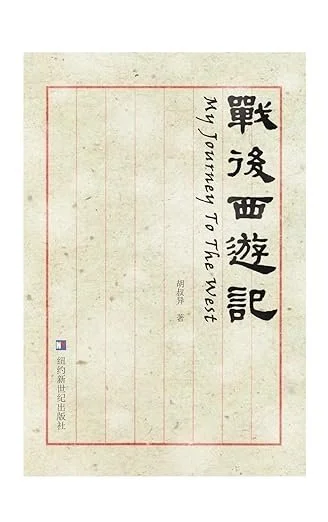

《战后西游记》原是民国上海教育家胡叔异于民国三十七年(1948 年)在上海正中书局出版的一本小册子,收集了他在上海各报刊杂志上撰写的关于他在欧美旅行的见闻。此书由胡叔异的校友,民国教育家吴俊升作序后结集出版。此次再版收集了胡叔异及家人于1930年到1940年间的珍贵照片,以及胡叔异的孙女,北美作家胡桃原在台湾《传记文学》杂志上发表的文章《民国上海教育家,我的祖父胡叔异)。胡桃还为此书撰写了再版序。